1、综合医院以公立医院为主

1、综合医院以公立医院为主

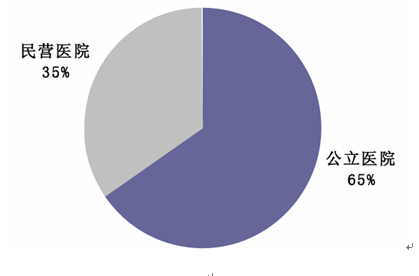

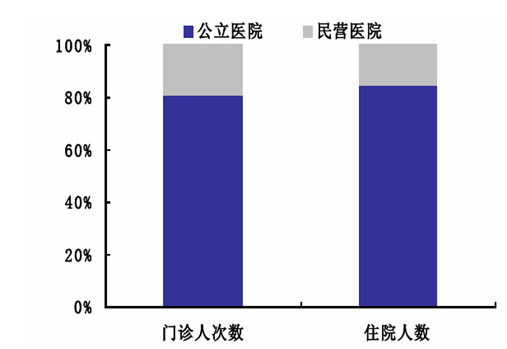

我国综合医院领域,公立医院发挥着非常重要的作用,约65%的医院由国家起主体投资地位,并且这些医院承担着我国绝大部分的基础医疗服务:2009 年,我国公立医院的门诊人次、住院人数分别为11.6 万人次、5600 万人,占全部综合医院服务量的比重都在80%以上。

图表 24 综合医院中以公立医院为主

图表 25 公立医院承担着绝大部分医疗服务量

2、公立医院的产权结构是导致“供不应求”的重要因素

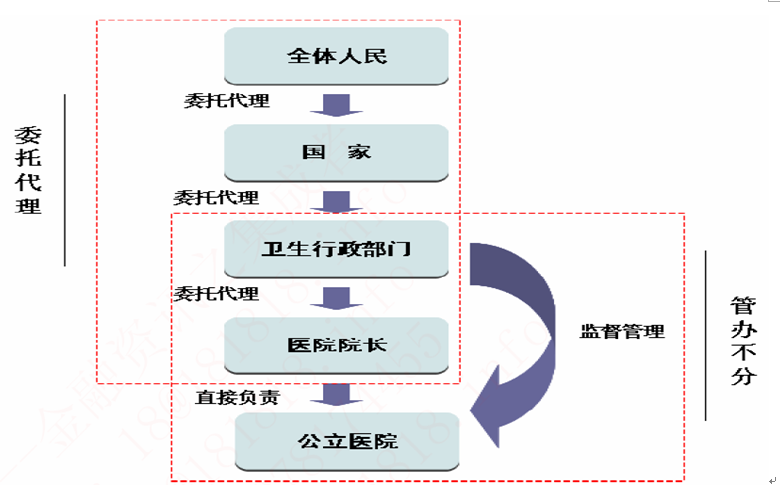

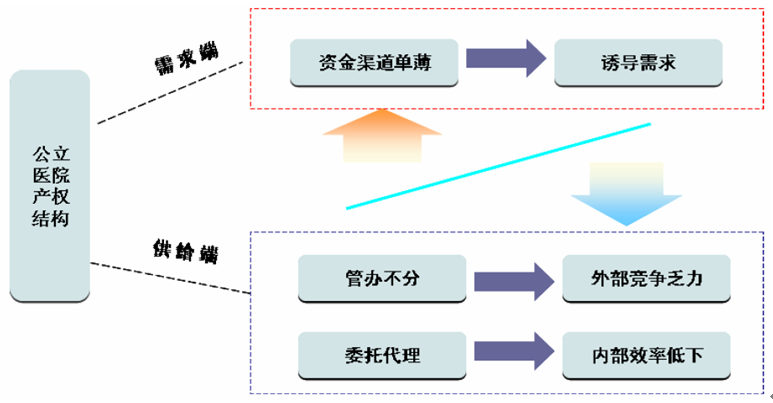

在公立医院的产权结构中,政府扮演着主导的角色。而在单一的产权结构下,我国公立医院在治理层面的弊端显现,直接导致了政府管制不到位、市场竞争不充分:

委托代理:较长的委托-代理链使得政府管制缺位,政府委托院长负责医院经营,但却不赋予其相应的人事行政权利,代理成本高企,经营效率低下,缺乏有效的内部激励和约束机制。

管办不分:公立医院虽也是国有资产,但与国有企业不同,作为行业监管者的卫生行政部门担任了产权的管理主体。即卫生行政部门同时充当着裁判员和运动员的角色,在这种情况下,裁判员的公正性难以客观,这就决定了公立医院和民营医院的不平等竞争,竞争机制的不充分导致了公立医院的垄断地位。

图表 26 公立医院的产权结构形成了委托代理与管办不分的弊端

同时由于政府主导的关系,医院的资金渠道略显单薄。若地方财政投入无法及时跟进,院方寻求利润空间的动力开始转向需方,“以药养医”也便成为了看似“合理”的无奈。

图表 27 产权结构是导致我国医药市场供不应求的重要因素

3、寻找“国退民进”的历史共性

国家退出部分公立医院的股权,让位于社会资本,这种情况似乎与上世纪90年代后期我国经济领域发生的“国退民进”有着类似之处。当时的国有企业与现在的公立医院一样,治理结构同样有着不合理性,存在着委托代理、产权主体不清晰等问题。当下公立医院的产权制度改革在政策目的上与国企改革是一致的,即促进主体提高效率、搞活机制。

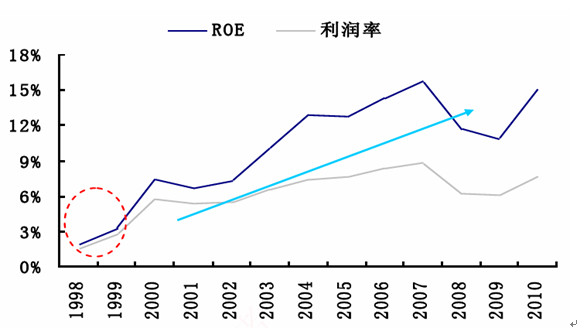

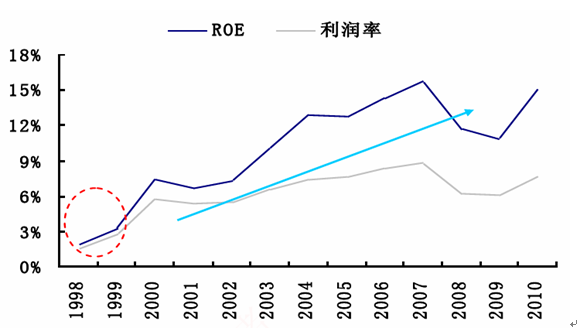

图表 28 国有企业改革前后经营效率提升

当然,医院改革与当时国企改革政策的背景略有差别:90 年代的国有资产经营不善,规模以上国有企业的ROE 和利润率水平均偏低,不到3%,不少小企业更是亏损严重,因此国企改革主要立足于增强国企的内在活力,改变企业经营不善的状况。

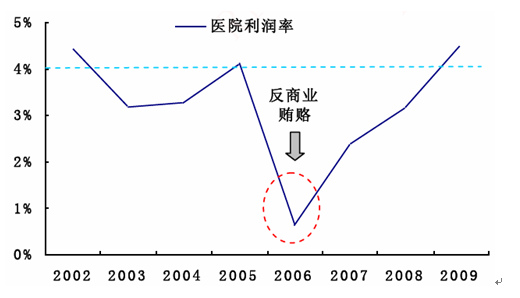

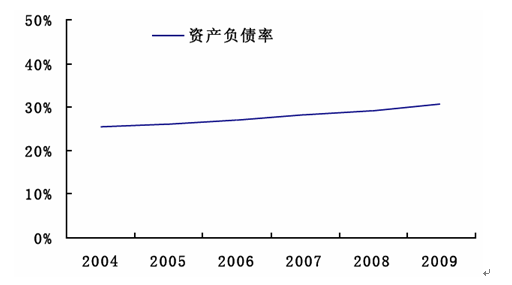

对比目前公立医院,盈利能力稳定,资产负债表较为健康,因此主体盈亏可能不是政策的主要出发点,医疗服务的供给无法跟上需求或是主要推手,政策希望从市场竞争性去倒逼公立医院,形成“鲶鱼效应”。

图表 29 公立医院的盈利能力稳定

图表 30 公立医院资产负债率不高

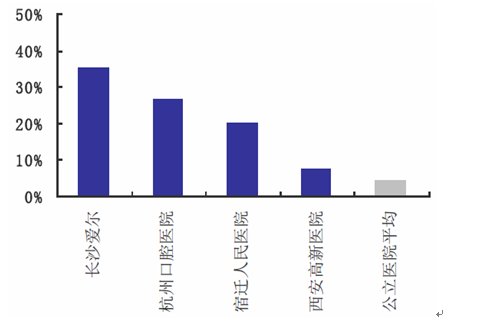

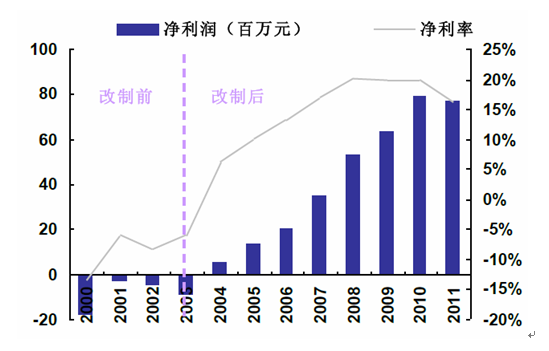

而且公立医院表观的利润率不足以代表资产的实质盈利资质。作为非营利医院,公立医院所得盈利只能用于医院的再投资,因此使得医院出现了很多扭曲的经营方式将收益消耗掉,使报表最终“盈亏平衡”。因此我国公立医院的资产资质不是问题,以宿迁医院为例,其在被私有化改制后,表观盈利能力大幅攀升。

图表 31 公立医院的盈利能力有较大的提升潜质

图表 32 2000-2011年宿迁医院盈利能力逐步提升

尽管历史不会简单的重复,但是政府改革的意愿或有着共性之处。对于我国医院而言,我们认为医院产权制度改革仍可借鉴国企改革的经验,在条件成熟地区的大医院开始推广试点。