RFID技术最早的应用可追溯到第二次世界大战中飞机的敌我目标识别,但是由于技术和成本原因,一直没有得到广泛应用。2000年以来随着大规模集成电路、网络通信、信息安全等技术的发展,RFID技术进入商业化应用阶段。

自从 2003 年沃尔玛和美国国防部大力推进 RFID 应用以来,国外 RFID 行业取得了飞速发展。最近,各国零售商和 IT 巨头纷纷加紧开发 RFID 专用的软件和硬件,其中包括 SAP、Oracle、微软、IBM、惠普、飞利浦等公司。市场研究公司 In-Stat 发表的研究报告称,射频识别标签(RFID)将成为自从手机出现以来普及率最广的无线技术。

美国、英国、德国、瑞典、瑞士、日本、南非目前均有较为成熟且先进的

RFID 系统。其中,低频近距离 RFID 系统主要集中在 125kHz、13.56MHz 系统;高频远距离 RFID 系统主要集中在 UHF 频段(902MHz-928MHz)915MHz、2.45GHz、5.8GHz;UHF 频段的远距离 RFID 系统在北美得到了很好的发展;欧洲的应用则以有源 2.45GHz 系统得到了较多的应用;5.8GHz 系统在日本和欧洲均有较为成熟的有源 RFID 系统。

美国已经在 RFID 标准的建立、相关软硬件技术的开发与应用领域走在世界的前列;欧洲 RFID 标准追随美国主导的 EPC global 标准,在封闭系统应用方面,欧洲与美国基本同处在快速发展阶段;日本已经提出 UID 标准,主要得到本国厂商的支持,但如要成为国际标准还有很长的路要走;韩国政府对 RFID 给予了高度重视,但至今韩国在 RFID 标准方面仍模糊不清。

沃尔玛、麦德龙、Tesco 等 100 多家欧美的零售流通企业对 RFID 产品出现了强烈的应用需求;飞利浦、西门子、ST、TI 等半导体厂商基本垄断了超高频RFID 芯片的生产;IBM、HP、微软、SAP、Sybase、Sun 等国际巨头抢占了 RFID中间件、系统集成研究的有利位置; Alien、Intermec、Symbol、Transcore、

Matrics 等公司提供了大量的 RFID 标签、天线、读写器等产品及设备。

由于RFID技术具有高速移动物体识别、多目标识别和非接触识别等特点,RFID技术显示出巨大的发展潜力与应用空间,被认为是21世纪的最有发展前途的信息技术之一。

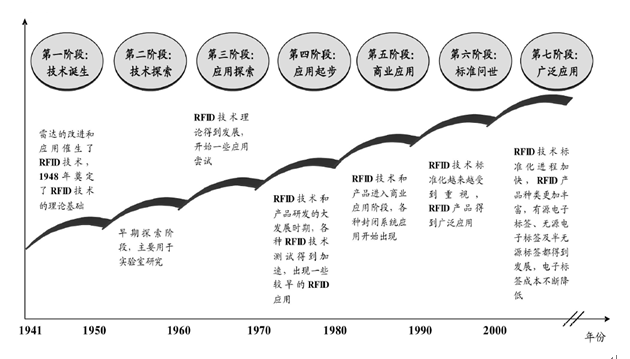

图表 8:RFID技术应用及发展历程

RFID技术涉及信息、制造、材料等诸多高技术领域,涵盖无线通信、芯片设计与制造、天线设计与制造、标签封装、系统集成、信息安全等技术。一些国家和国际跨国公司都在加速推动RFID技术的研发和应用进程。在过去十年间,共产生数千项关于RFID技术的专利,主要集中在美国、欧洲、日本等国家和地区。

按照能量供给方式的不同,RFID标签分为有源、无源和半有源三种;按照工作频率的不同,RFID标签分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波频段(MW)的标签。目前国际上RFID应用以LF和HF标签产品为主;UHF标签开始规模生产,由于其具有可远距离识别和低成本的优势,有望在未来五年内成为主流;MW标签在部分国家已经得到应用。中国已掌握HF芯片的设计技术,并且成功地实现了产业化,同时UHF芯片也已经完成开发。

目前RFID标签天线制造以蚀刻/冲压天线为主,其材料一般为铝或者铜,随着新型导电油墨的开发,印刷天线的优势越来越突出。RFID标签封装以低温倒装键合工艺为主,也出现了流体自装配、振动装配等新的标签封装工艺。中国低成本、高可靠性的标签制造装备和封装工艺正在研发中。

RFID读写器产品类型较多,部分先进产品可以实现多协议兼容。中国已经推出了系列RFID读写器产品,小功率读写模块已达到国外同类水平,大功率读写模块和读写器片上系统(SoC)尚处于研发阶段。

在应用系统集成和数据管理平台等方面,某些国际组织提出基于RFID的应用体系架构,各大软件厂商也在其产品中提供了支持RFID的服务及解决方案,相关的测试和应用推广工作正在进行中。中国在RFID应用架构、公共服务体系、中间件、系统集成以及信息融合和测试工作等方面取得了初步成果,建立国家RFID测试中心已经被列入科技发展规划。

中国已经将RFID技术应用于铁路车号识别、身份证和票证管理、动物标识、特种设备与危险品管理、公共交通以及生产过程管理等多个领域。

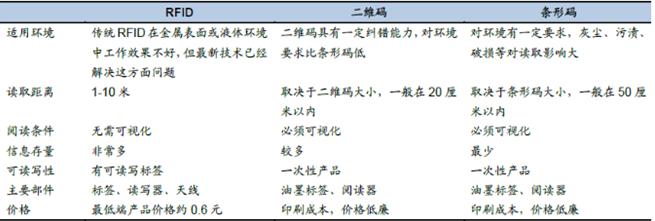

图表 9:RFID产品技术优势明显

经过多年的发展RFID产品技术变化呈现五大特点:

一、RFID日益网络化,并与其他产业加速融合

当RFID系统应用普及到一定程度时,每件产品将通过电子标签赋予自己独特的身份标识,尤其是如今随着

另外,如今芯片频率、容量、天线、封装材料等组合日益形成产品系列化,RFID将与其他高科技加速融合,如与传感器、GPS、生物识别结合。这一切,将促成RFID由单一识别向多功能识别发展。

二、统一标准、与国际接轨将是中国RFID未来工作重点

RFID标准体系主要由空中接口规范、物理特性、读写器协议、编码体系、测试规范、应用规范、数据管理、信息安全等标准组成。目前国际上制订RFID标准的主要组织是国际标准化组织(ISO/IEC),ISO/IEC JTC1负责制订与RFID技术相关的国际标准,ISO其他有关技术委员会也制订部分与RFID应用有关的标准,还有一些相关的组织也开展了RFID标准化工作。值得注意的是,相关标准之间缺乏达成一致的基础,国际标准化组织正在积极推动RFID应用层面上的互联互通。

每个RFID标签中都有一个唯一配对的身份识别码,倘若它的数据格式有多样且互不兼容,那么使用不同标准的RFID产品将不能互联互通,这对经济全球化下的物品流通将是严重制纣。因此标准的不统一是影响RFID全球发展的重要因素。当前RFID市场已形成了日本的 泛在ID中心 和美国的EPCGloble两大标准组织各自为政、互不兼容的分庭抗礼局面。时下欧美许多国家也陆续开始制定自己的标准,如何让这些标准相互兼容,让一个RFID产品能顺利地在世界范围中流通是当前重要急迫的课题。

如今我国也开始制定自己的RFID标准,坚持 以应用促标准,以标准带应用 的原则,适时出台适用通用的标准频率,以给中国企业一个快速发展的空间和时间。目前具体的标准内容还未全面落实,但可以肯定,编码管理、核心技术及数据库是未来RFID工作的重点。

2013年首个RFID(电子标签)国家标准《信息技术射频识别800/900MHz空中接口协议》发布。业内人士表示,空中接口协议是RFID的核心技术,刚发布的国标将为推进我国自主射频识别产业、加快物联网建设发挥重要作用。

RFID(电子标签)是物联网产业的核心基础设施,但由于各种客观原因,RFID行业的具有自主知识产权的国家标准一直处于缺位状态。分析人士表示,此次国标的出台,使得我国RFID产业在国际专利的竞争中拥有了核心话语权。

工信部电子工业标准化研究院副总工程师王立建介绍说,“空中接口协议”是RFID的核心技术,RFID产业关乎国计民生。在与之相关的若干个技术分支中,市场前景最好、国际巨头专利布局最密的就是与新国标相同的800/900MHz频段。在这个频段,目前国际上已公开的核心专利超过600个,而其他所有频段的专利一般只有十几个,最多不超过50个。

此次发布的国标,体现了30项基于自主创新的专利,国外巨头如果想在中国切入该市场,很难绕开RFID世界网这个专利群。虽然从国内外的专利数量对比来看,“30”和“600”依然差距明显,但新国标也已经为自主RFID技术和产业参与国际竞争拿到了相当大的话语权。

事实上,有关RFID国标的问题早已经得到业内的重视。在多年之前,业内即有专家呼吁应尽快建立国标促进行业发展。该国标的制定,历经了需求搜集、国外专利规避、整合自主研发力量、提出具体方案等阶段。2013年3月,国家信息技术标准化委员会公布了标准草案,对外公开征求意见。根据各方反馈意见,草案经过修改,这才正式发布。

三、RFID将变得更加安全、实用和便宜

RFID技术要想在对信息有较好保密要求的领域广泛展开应用,时下仍存有一些技术问题,因为当前广泛使用的无源RFID系统尚无有可靠安全机制,难于对数据进行很好的保密。因此不少RFID开发服务商正全面投入研究,认真采取安全措施,强大的密码、编码、身份认证等技术将得到更为广泛普遍的研发和应用,今后若想对RFID进行破坏、克隆将会非常困难。同时,未来有关RFID法律将制定实施,RFID数据将会日益受到法律的保护。非法获取和使用RFID标签里的数据和文件将被认为是一种犯罪行为。

还有,智能移动设备中的RFID/读写器将可使人们越来越广泛进行信用卡/借记卡或电子钱包的金融交易、移动小额支付等,而印刷电子使用有机和无机材料,也将消除对昂贵的硅芯片的需求。RFID标签也将被直接印在包装上,这样可以更广泛的用于低价值商品――防伪或库存的商品,最终还将节省不少成本。

四、高频、超高频是RFID未来主要应用频率

时下我国的RFID技术应用,大都以中低频(如门禁)为主。因为第二代身份证、世博会以及各种智能卡的应用促进,高频正进入一个非常的历史时期,平均每年约1亿的速度发展。如果未来中国人口全部应用二代身份证,这种应用会保持五年的稳定出货量。目前全球EPC通过 的概念,正在向人们描绘一幅未来的美景,以物品的流通管理和仓库管理为主要应用点,市场巨大,而高频和超高频段的电磁特性,将很好地在这一应用领域发挥作用。

目前,中国已经成为全球重要的生产制造基地之一,伴随着全球供应链RFID化的发展趋势,中国的RFID应用必将向着物流仓储等超高频领域拓展,以满足采购商的配套需求。