美国政府数据的开放,始自20 世纪50 年代,经过被动开放到主动开放、再到以数据驱动创新的阶段(参考涂子沛《数据之巅》一书)。

美国最初的数据开放源自民众对数据知情权的诉求。1953 年,在新闻界

的推动下,国会开始起草《信息自由法》,要求在不危害国家安全、不侵犯个人隐私的前提下,政府应该公开一切信息和文件。但是该法案经过新闻界长达13 年的抗争才得以于1966 年通过,然而在实施之初,政府部门消极应对,效果不理想。最后在1972 年通过《信息自由法修正案》,规定如果政府拒绝民间关于信息公开的要求,任何公民都有权提起司法诉讼,至此美国政府的信息公开才算驶入快车道。

第二阶段,美国的数据开放转向主动,并解决了部分政府治理难题。美国于20 世纪70 年代兴起环境保护运动,并组建了国家环保局。环保运动轰轰烈烈,但是却遭到利益受损群体的反抗,原因在于,如果采取强硬的行政措施甚至法律措施,会导致现有利益格局的剧烈调整,甚至导致大批工人失业。于是在各方妥协之下,美国于1986 年通过立法,要求相关企业必须每年公开其排放到空气、水源或者土壤中的有毒化学品的数量,接受民众监督。为维护公司的正面形象,一些大公司主动表态控制、减少污染物排放。此后,污染物排放逐年下降,美国成功地利用数据开放解决了环境保护问题。

第三阶段,以数据驱动创新。奥巴马上任伊始,即推动数据开放运动。2009 年5 月,美国政府率先在全世界建立第一个数据开放门户网站(Data.gov),命令联邦政府各部门都必须定时定量的在此网站开放数据。奥巴马认为,公共数据的开放即是政府的开放,这将“提升公共服务的效率和效果,并促进经济的增长”。

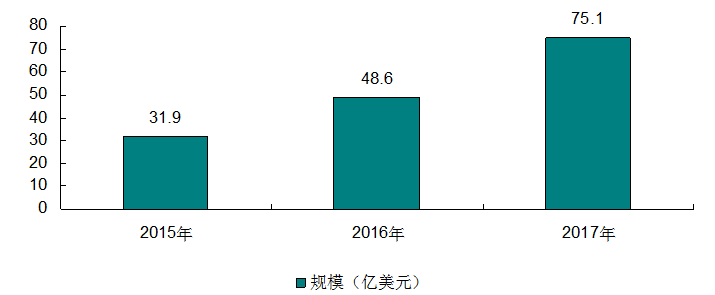

2017 年美国大数据市场规模为75.1亿美元,按当年人民币对美元平均汇率6.75 计算,2017 年美国政务大数据市场规模为中国的2倍多。

图表 2015-2017年美国政务大数据规模