无人机产业发展现状

1.无人机产业链

中国无人机产业已构建起全球罕见的完整产业链闭环,覆盖从核心研发(飞控系统、智能算法)、关键部件(动力系统、传感器、复合材料)到整机制造、行业应用服务的全环节。从工业级无人机的精准作业到消费级产品的场景创新,从上游芯片与软件的自主可控到下游物流、测绘、应急等多领域的深度渗透,中国不仅拥有全球规模最大的生产基地,更在关键技术节点(如多旋翼飞行控制、长航时动力)形成突破性优势,形成了"技术研发-规模生产-场景落地-生态迭代"的良性循环体系,成为引领全球无人机产业发展的核心引擎。

2.民用无人机市场规模

近年来,我国无人机民用化进程加快,民用无人机产业快速发展。2023年中国民用无人机产业规模达到1174.3亿元,同比增长32%,2024年中国民用无人机市场规模约1585.3亿元。2025年中国民用无人机市场规模将达到2219.4亿元。

3.工业无人机市场规模

民用无人机分为工业级和消费级两大方向,其中工业级无人机占主导地位。随着国家政策的支持以及下游应用领域的不断拓展,我国工业无人机市场规模持续增长。2023年中国工业无人机及其相关服务产业市场规模达1134亿元,五年复合增速达54.70%,2024年中国工业无人机产业市场规模约为1508亿元。2025年中国工业无人机市场规模将达到2007亿元。

4.无人机注册及运营情况

(1)全行业注册量

受益于行业发展及政策支持,近年来中国无人机注册数量快速增加。截至2024年底,全行业注册无人机共217.7万架,较2023年增长71.8%。2025年中国全行业无人机注册量将超过300万架。

(2)无人机运营企业数量

截至2024年底,获得无人机运营合格证的单位达19979家。其中,华北地区3000家,东北地区2399家,华东地区5397家,中南地区4218家,西南地区2983家,西北地区1561家,新疆地区421家。2025年中国获得无人机运营合格证的单位数量将超过20000家。

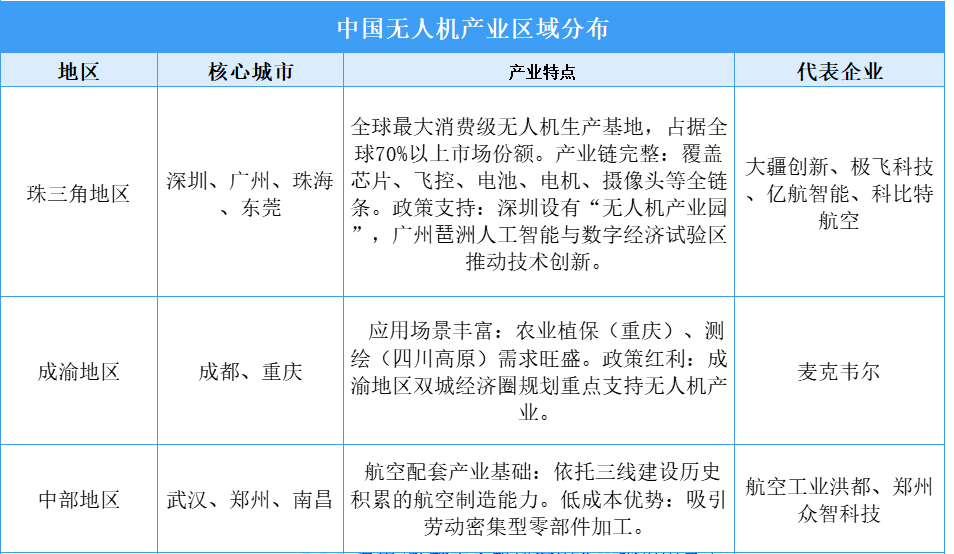

中国无人机产业形成了以珠三角、长三角、京津冀为核心,成渝、中部地区协同发展的空间格局。珠三角地区是全球最大消费级无人机生产基地,占据全球70%以上市场份额。产业链完整,覆盖芯片、飞控、电池、电机、摄像头等全链条。长三角地区高端工业级无人机主导,聚焦测绘、物流、应急救援等领域。依托上海交通大学、南京航空航天大学等高校研发能力,产学研结合紧密。京津冀地区是军用/特种无人机研发中心,承担国家重大专项。北京航空航天大学、中国航空工业集团等推动技术转化。成渝地区农业植保(重庆)、测绘(四川高原)需求旺盛。中部地区航空配套产业基础较好,可依托三线建设历史积累的航空制造能力,发展无人机产业。这些地区不仅拥有完善的产业链和科技创新环境,还积极推动无人机与智慧城市、智慧交通等领域的融合发展,进一步拓展了无人机的应用场景和市场空间。

6.无人机重点企业布局

从企业来看,大疆创新是消费级无人机领域的全球领军企业,占据市场主导地位。工业级无人机领域,极飞科技、纵横股份、普宙无人机等企业表现突出,分别在农业植保、测绘巡检、智慧城市等场景有广泛应用。军用无人机方面,航天彩虹、中无人机形成双寡头格局,产品出口多国并发挥关键作用。亿航智能等企业则在城市空中交通等新兴领域崭露头角。这些企业共同推动中国无人机产业在全球市场占据领先地位。

7.无人机应用领域占比

从应用领域来看,工业无人机的主要应用领域包括地理测绘、电力巡检、应急救援、航空摄影、水利应用等。其中,地理测绘、农林植保占比较高,分别达29.27%、24.85%,巡检、安防监控占比分别为14.17%、10.21%。

无人机产业发展前景

1.技术创新驱动:核心突破加速产业高端化升级

中国无人机产业的核心竞争力正从“性价比优势”向“技术引领”转型。在飞控系统领域,国产高精度惯性导航(INS)、视觉融合定位(VIO)等技术已达到国际领先水平,部分企业(如大疆)的飞控系统可实现厘米级定位精度与全自主避障;动力系统方面,高能量密度锂电池(能量密度超300Wh/kg)与氢燃料电池的应用,将无人机续航从30分钟提升至1小时以上,重载无人机(载重100kg+)技术逐步成熟;智能化层面,AI算法深度赋能,无人机已具备实时目标识别、复杂环境路径规划等能力,农业植保无人机甚至能通过多光谱相机实现作物病虫害自动诊断。据《中国无人机产业发展报告》统计,2023年中国无人机领域发明专利申请量占全球45%,核心技术自主化率突破80%,为产业向高端化、智能化升级提供了坚实基础。

2.场景扩容:从消费级到工业级,万亿级市场加速释放

中国无人机市场正从“娱乐消费”向“生产工具”延伸,应用场景呈现多元化爆发态势。消费级市场虽增速放缓,但仍是重要基本盘,航拍、表演、教育等细分领域持续渗透;工业级市场则成为增长主引擎,覆盖农业、电力、应急、物流等刚需场景。随着低空经济政策落地(如深圳全域低空开放试点),未来物流、载人飞行等场景有望进一步打开增量空间。

3.政策护航:规范与扶持并重,构建健康发展生态

中国政府通过“顶层设计+专项政策”双轮驱动,为无人机产业营造了“鼓励创新、严守安全”的发展环境。一方面,《“十四五”通用航空发展专项规划》《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等文件明确了分类管理原则——微型/轻型无人机适度放宽空域限制,中型/大型无人机实施严格适航认证,既保障安全又释放市场活力;另一方面,多地推出补贴与产业扶持政策,如广东对工业级无人机企业研发投入给予最高500万元补助,浙江建设无人机产业园区提供税收优惠,推动产业集群化发展。此外,空域管理改革加速推进,2023年全国已开放低空空域超100万平方公里,无人机物流、旅游等场景的空域申请审批时间从数天缩短至分钟级。政策的“收放平衡”有效降低了企业运营成本,同时防范了“黑飞”等安全隐患,为产业长期稳定发展奠定了制度基础。